Kein Weiterkommen in der EU? Die EU-Wahlen und der digitale Euro

Ein Beitrag von Caroline Marburger

24. Mai 2024

Vom 6. bis 9. Juni könnten über 350 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben, sofern sie sich denn entscheiden zur Wahlurne zu gehen. Mehr Menschen als in den USA leben. Und doppelt soviel wie dort derzeit entsprechend registriert sind und wählen dürfen. Dennoch hat die EU-Wahl, schaut man in die Medien, wenig eigenen Appeal. Sie scheint eher die Fußnote des Superwahljahres 2024 zu sein. Dabei zeigt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung von März diesen Jahres, dass zwei Drittel der Befragten die EU-Wahl für sehr wichtig halten. In der Medienlandschaft findet dieses Interesse allerdings keinen merkbaren Niederschlag. Und selbst die vergleichsweise rekordhafte Wahlbeteiligung in 2019 blieb 15% hinter der Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen zurück. Ob sich das womöglich brexitinduzierte Ergebnis wiederholt, bleibt fraglich. Kümmmert uns Europa genug?

EU-Politik und politische Arbeit auf EU-Ebene sind kaum Referenzrahmen. Eine abseits vom European Song Contest selten europäische, sondern meist national stark segmentierte Öffentlichkeit widmet sich vornehmlich dem, was in der Hauptstadt getan oder dieses Jahr in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gewählt wird. Eher als Berichterstattung zur EU-Wahl finden sich Nachrichten zum US-Wahlkampf und den Erwartungen, was mit einer Wiederwahl Trumps einhergehen könnte. Europäische Nachrichtendienste wie Politico Europe oder EURACTIV bleiben eine Nische.

Wie unsere nationalen Sozialversicherungs-, Gesundheits- und Bildungssysteme operieren, da hat die EU wenig mitzureden. Geht es aber um Themen wie Binnenmarkt und Wettbewerb, Landwirtschaft, Umwelt und Migration, werden in Brüssel wesentliche Entscheidungen gefällt, die uns alle angehen. Themen, die allesamt Schwergewichte der medialen, öffentlichen Diskussion der letzten Zeit sind. Grund genug, diese Wahl als höchstrelevant für unsere Zukunft, zumindest die Weichenstellungen der kommenden 5 Jahre, einzustufen. Aber unsere mediale Logik und nationale Themenfilter, so scheint es, erschweren eine solche Einsicht.

Dann hingegen gibt es zutiefst europäische Themen wie den digitalen Euro, der womöglich aus der entgegengesetzten Logik heraus bisher unter dem Radar fliegt. Definitiv keines der Schwergewichte der öffentlichen Debatte. Hingegen fraglos ein gesamteuropäisches politisches Projekt. Nach der Einführung des Euro zwischen 1999 und 2002 geht es nun um seine fehlende, nun nachzuholende digitale Ergänzung. Die Einführung des Euro zwischen 1999 und 2002 war keineswegs unumstritten, aber der digitale Euro ist in nationalen Debatten derzeit noch kaum von Bedeutung.

eFin &Demokratie hat sich der möglichen bis wahrscheinlichen Einführung dieses digitalen Zentralbankgeldes in verschiedenen Formaten gewidmet bzw. tut dies weiterhin. Darunter in der ersten Staffel des projekteigenen Podcasts Digitalgelddickicht, der es mir zur Aufgabe gemacht hat, den digitalen Euro in inzwischen 8 Folgen aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, verschiedensten Expertinnen und Experten, Laien auf der Straße und Stakeholdern Fragen zu stellen und zu versuchen, den digitalen Euro wenn nicht jedermann, so doch mehr Zuhörerinnen und Zuhörern näherzubringen. Dabei ist ins Auge gefallen: er wird bisher vornehmlich von Vertreterinnen und Vertretern von EZB, Geschäftsbanken und Zahlungsdienstleistern, vor allem Wirtschafts- und Rechts-, weitaus geringfügiger von Sozialwissenschaftlerinnen und – wissenschaftlern und einigen finanzpolitischen NGOs breiter und öfter diskutiert. Und dann vornehmlich unter finanzwirtschaftlichen und geldpolitischen Vorzeichen im engeren Sinne.

Es scheint oft selbstverständlich, unsere Währung und ihre Digitalisierung nicht auch als soziopolitisches Unterfangen, als gestaltbares öffentliches Gut zu thematisieren, sondern vornehmlich als technokratische Aufgabe, die unsere Geld- und Wirtschaftsordnung möglichst geringfügig stören, idealerweise natürlich fördern und zukunftstauglich machen solle. Eine meines Erachtens unzureichende Engführung.1Siehe hierzu beispielsweise die Themen und Perspektiven, die im jüngst erschienen ZEVEDI-Kurzfilm Follow the [New] Money. Auf den Spuren von Krypto, Karten, Coins und Cash angerissen werden. Legitime Beschränkung vielleicht für die EZB, deren Aufgabe es ist, ihn zu entwickeln und auszugeben, aber eine keineswegs notwendige Limitierung für die Diskussion unter Expertinnen und Experten. Und erst recht nicht für die politische Diskussion: sowohl für die öffentliche Debatte als auch für jene innerhalb der zuständigen, politischen Institutionen. Denn diese ist schließlich entscheidend dafür, wie der digitale Euro letztlich gestaltet wird, was er vermag und was nicht.

Warum ein digitaler Euro?

Würde ein Gesetz zum digitalen Euro verabschiedet, könnte das den Alltag aller EU-Bürgerinnen und -Bürger verändern, auch wenn es kaum die haptische Symbolkraft und emotionale Bedeutung der Einführung des Euros zum Jahreswechsels 2001/2002 hätte. Aber: als gesetzliches Zahlungsmittel müsste er gemäß des derzeitigen Gesetzesentwurfes überall da, wo jetzt schon digital gezahlt wird, also im Netz, im Supermarkt oder im Flugzeug, akzeptiert werden. Anders als es seinerzeit unumgänglich war, die D-Mark in Euromünzen und -banknoten umzutauschen, bliebe es die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, ob sie ihn dann anderen digitalen Bezahlungsoptionen vorziehen oder nicht. Euromünzen und -banknoten bleiben und der Erhalt dieses Bargeldes soll innerhalb des gleichen Gesetzespaketes festgeschrieben und versichert werden. Aber dort, wo bereits ausschließlich bargeldlos operiert wird, z.B. online oder in weniger bargeldaffinen Ländern wie Finnland oder den baltischen Staaten , da wäre der digitale Euro eine Alternative, die anderen Gesetzen folgen würde als die anderen, privatwirtschaftlichen Zahlungsoptionen, die wir bisher zu nutzen gewöhnt sind.

Anlass, ein solches digitales Zentralbankgeld einzuführen, ist, was im Hintergrund geschieht, während wir unsere Uhr, Handy oder Karte an der Kasse hinhalten oder im Netz auf die Bezahloption unserer Wahl klicken. Oft verschwenden wir keinen größeren Gedanken daran. Außer vielleicht, dass es so viel schneller und angenehmer geht als früher und uns den lästigen Gang zum immer entfernter gelegenen Geldautomaten erspart. Was währenddessen aber passiert ist: wir nutzen keine gesamteuropäische Zahlungsinfrastruktur, weil es die nicht gibt. Und je stärker die Marktdominanz dieser nichteuropäischen Anbieter ist oder wird, umso weniger Handhabe bleibt der EU politisch und europäischen Anbietern wirtschaftlich, deren Geschäftspraktikern oder ihren hohen Tarifen etwas entgegenzusetzen. Kurz: Je öfter digital bezahlt wird und je mehr sich diese Dominanz verschärft, umso weniger Resilienz hat die international verwobene deutsche und europäische Zahlungsinfrastruktur und umso schwieriger wird es für die EU oder ihre Mitgliedsstaaten, die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger beim digitalen Bezahlen – sei es bei Tarifen, Datenschutz, Sicherheit oder Anonymität – klar verteidigen zu können.

Daher ist besagtes Gesetzespaket der Versuch, erstens das Bargeld als von der EZB ausgegebenes öffentliches Geld zu stärken, als auch zweitens ein digitales Äquivalent, ein sogenanntes digitales Zentralbankgeld, zu entwickeln. Ein digitaler Euro könnte im Idealfall angesichts der existierenden Mängel digitalen Zahlens einerseits und der gleichzeitig existierenden Entwicklungs- und Innovationsmöglichkeiten andererseits neue Maßstäbe in Sachen Transparenz, Privatsphäre und Datenschutz setzen. Und im Sinne des Verbraucherschutzes privatwirtschaftliche Ambitionen zügeln, aber auch die Entwicklung kompetitiver Angebote durch Privatanbieter für den europäischen Markt fördern und verstärken.

Die Verhandlungen auf EU-Ebene stocken

Ein Gesetz zum digitalen Euro wird seit Juni 2023 konkret diskutiert, seitdem die EU-Kommission ihren Verordnungsentwurf zum digitalen Entwurf vorgelegt hat. Dass die darauf folgende Aushandlung einer Gesetzgebung sich über Jahre erstreckt, ist normal. Natürlich auch, dass es je nach Erscheinen mehr als eine Legislaturperiode brauchen kann. Nur ist im Falle des digitalen Euros seit Ende April der Prozess scheinbar noch mehr ausgebremst als unbedingt nötig. Eine erste Phase der politischen Entscheidungsfindung hätte mit der Stellungnahme von EU-Parlament wie Europäischem Rat einen Abschluss gefunden. Die Annahme war lange, eine solche Stellungnahme seitens des Parlamentes oder zumindest die klare Empfehlung des zuständigen Ausschusses würde es vor Ende der Legislaturperiode noch geben. Aber nicht einmal zu Letzerem ist es nun noch gekommen.

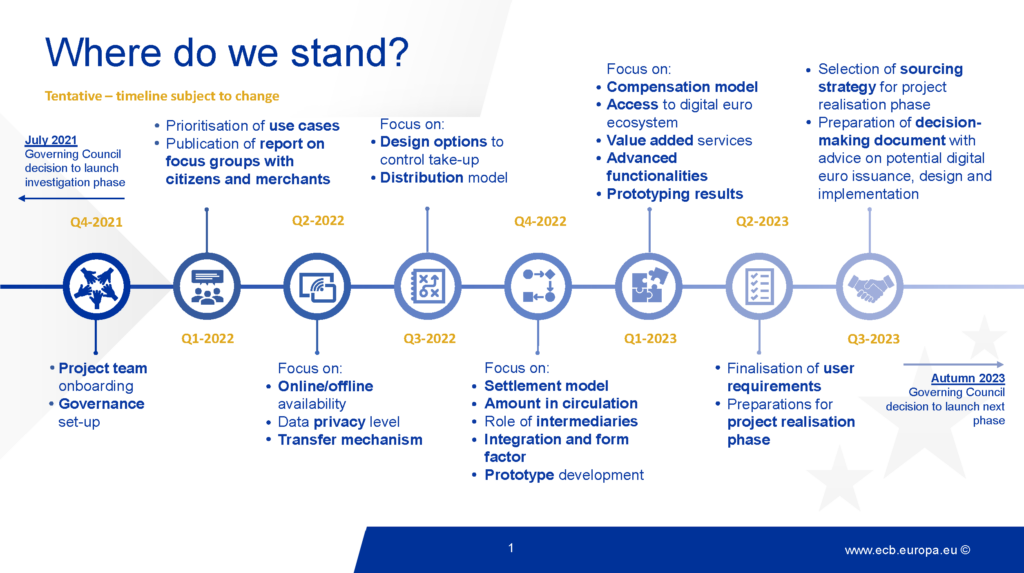

Solange es keine Entscheidung seitens der EU-Organe gibt, so wird auch kein digitaler Euro eingeführt. Was er genau könnte und soll, bleibt so lange Skizze und Prototyp. Während die EZB parallel an der Vorbereitung und technologischen Entwicklung eines digitalen Euros arbeitet, kann auch sie nur bedingt weitermachen. Sie kann testen, klären, untersuchen, Prototypen aufsetzen, aber solange der politische Prozess, mit dem sie im Austausch steht, nicht weitergeht, sind selbst einer EZB letztlich die Hände gebunden. Ihre Entscheidung fällt sie unabhängig, aber nicht ohne vorhergehende Gesetzgebung.

Was ist da passiert? Bevor das Parlament in einer sogenannten Ersten Lesung diese Entscheidung fällt, wird es zunächst in dessen Ausschüssen beraten. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) wurde als federführender Ausschuss, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Inneres und Justiz (LIBE) als beratender Ausschuss bestimmt. In beiden werden für den Gesetzesentwurf Verhandlungsteams besetzt, geleitet von einem sogenannten Berichterstatter oder einer Berichterstatterin einer Fraktion. Teammitglieder sind außerdem die sogenannten Schattenberichterstatterinnen und Schattenberichterstatter aller übrigen im Parlament vertretenen Fraktionen. Wer die Leitung übernimmt, wird durch ein Punktesystem ausgehandelt, das die Stärke der jeweiligen Fraktionen im Parlament widerspiegelt. Mit entsprechenden Punkten ausgestattet, bewerben sich Fraktionen für die Verhandlungsleitung bei für sie strategisch wichtigen Themen.

Federführender Berichterstatter und somit Verhandlungsführer für das Parlament für das Gesetzespaket Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel und etwaige Einführung eines digitalen Euro ist im federführenden Ausschuss Stefan Berger von der CDU bzw. der EVP (Europäische Volkspartei), der als Berichterstatter für die inzwischen rechtskräftige MiCAR-Gesetzgebung zur Harmonisierung der Regulierung von Kryptowerten Expertise im Bereich digitale Finanzindustrie mitbringt. Auch der zuständige Berichterstatter des LIBE-Ausschusses, Emil Radev, ist EVP-Mitglied. Berichterstattende sind Chefverhandlerinnen oder Chefverhandler, sie setzen die Agenda, können sich in Hintergrundgesprächen mit den zuständigen Ratsvertreterinnen und -vertretern treffen, müssen aber im späteren Trilog zwischen Europäischem Rat, Kommission und Parlament das gesamte Parlament vertreten, d.h. ggf. auch eine Position vertreten, die nicht die ihrer eigenen Fraktion ist. Gleichzeitig ist kaum davon auszugehen, dass die EVP- Fraktion sich diese Verhandlungsposition nur so nebenbei gesichert hat. Ein Bewusstsein dafür, dass diese Entscheidung für das eigene Profil relevant ist, wird es gegeben haben. Auch wenn CDU wie CSU den digitalen Euro in ihren Wahlprogrammen mit keinem Wort erwähnen, nur den anderen Teil des Gesetzespaketes aufgreifen und für den Erhalt des Bargeldes plädieren.

Positionen und mögliche Kompromisse

Im demokratischen Prozedere des EU-Parlaments ist es essenziell, sich Mehrheiten organisieren zu können, also einen tragfähigen Kompromiss zu finden, der die Unterstützung anderer Fraktionen findet. Henrike Hahn, Schattenberichterstatterin für Die Grünen/EFA zum digitalen Euro hatte im Interview für die siebte Folge des Digitalgelddickichts zur Arbeit auf EU-Ebene bezüglich der verschiedenen Fraktionen gesagt: „Für uns alle ist klar, dass Privatsphäre und Datenschutz beim digitalen Euro nicht zu kurz kommen sollten.“ Es gäbe generell Überschneidungen, meinte sie, gerade auf sozialdemokratischer, grüner und liberaler Seite. Streitpunkt blieben die Gebühren, die der digitale Euro für den Einzelhandel oder zwischen Zahlungsdienstleistern kosten darf. Linkerhand wird dafür plädiert, diese Gebühren zu deckeln, auf liberaler und konservativer Seite plädiert man eher für den freien Wettbewerb und/oder den Schutz der Eigeninteressen der Geschäftsbanken. Neben deren Rolle seien Haltelimits und Verzinsung strittige Themen. Aber, hätte die EVP gewollt, so entsteht der Eindruck, wäre ein mehrheitsfähiger Beschluss möglich gewesen?

Ihr sozialdemokratischer Kollege Paul Tang hatte bereits Mitte Februar in einer Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses explizit seiner Irritation über das stockende Prozedere Ausdruck verliehen

„I think political groups, S&D, the Greens, Renew are willing to move forward on the entire package. My concern in all this is […]the process up to now. There have been two deadlines for the report on the digital euro. It has not been produced. Now, finally, we got the report on last Monday[…]while we are working against the clock since the end of the mandate is coming. […] There’s a timeline proposed where we need to finalise three files in ten days. So let me express my concern on the process. I’m not sure why this is so difficult. I’m not sure what is behind it. But I have to tell to people outside the European Parliament who take an interest in this package of files that I’m not sure what the European Parliament will do. Personally, I find it’s a very difficult situation because I think we should work on it. And it’s a parliamentary right to have these files discussed. But the process up till now makes it almost, makes it very difficult, if not impossible. […]I express my concern that we see so much uncertainty in this process that I’m not sure that we would be able to deliver and to do our democratic duty.“

Ob der EU-Wahl-Prognosen mag es nicht verwundern, dass S&D sowie Grüne noch gerne zu einer Entscheidung gekommen wären. Gleichzeitig hatte SPD-Abgeordneter Joachim Schuster, Mitglied der S&D-Fraktion sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, im Gespräch mit dem Digitalgelddickicht doch eher zur Vorsicht gemahnt. Er betonte, das Thema sei noch zu unklar. Es sei zu früh, eine abschließende Meinung und Position zu entwickeln. Für die deutsche SPD stimmt das: auch dort klafft bezüglich des digitalen Euros im Wahlprogramm eine Leere.

Rechterhand der EVP zeigt sich die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer EKR, der beispielsweise die polnische PiS-Partei angehört, absolut skeptisch, was den digitalen Euro angeht, möchte ihn eigentlich von Anfang an stoppen. So zumindest der entsprechende Änderungsvorschlag des zuständigen Schattenberichterstatters Michiel Hoogeveen (Amendment 120). Nun hat die Fraktion Identität und Demokratie jüngst die AfD-Abgeordneten in Gänze – wenn auch ob beendeter Sitzungsphase ohne unmittelbare Konsequenz – ausgeschlossen. AfD-Abgeordneter Gunnar Beck war zuständiger Schattenberichterstatter, wurde aber in den Diskussionen nicht sichtbar, hat keinerlei Änderungsanträge vorgebracht. Seine Fraktionskollegen der italienischen Lega schon, fordern beispielsweise ein möglichst niedriges Haltelimit. Eine grundsätzliche Ablehnung formulieren sie nicht. Die AfD hingegen betont in ihrem Wahlprogramm, dass nur nationale Währungen jedem Staat wieder seine Souveränität über seine Wirtschafts- und Währungspolitik zurückgeben. Den digitalen Euro lehnt die Partei als vermeintliches Zensur- und Überwachungsinstrument ab. Beide Fraktionen, EKR wie ID, dürfen derzeit am Wahlwochenende Anfang Juni den Prognosen zufolge mit signifikantem Stimmenzuwachs rechnen.

Auf nationaler Ebene finden sich in den Wahlprogrammen der deutschen Parteien zum digitalen Euro neben der Leerstelle bei SPD und CDU/CSU durchaus klar divergierende Positionen. Klare Befürworter wie VOLT, FDP und Die Grünen und klare Gegner wie die AfD. Aber, so meint die Inititative monetative e.V, die das Thema bereits vor 5 Jahren angemahnt hatte: Die Tendenz, das Thema von politischer Seite zu meiden oder mit Allgemeinplätzen zu beantworten, setze sich fort. „Bis heute gibt es im Detail kaum fundiert ausgearbeitete Positionen der politischen Parteien zum digitalen Euro.“

Die EU-Wahl als Zäsur

Entgegen ursprünglicher Erwartungen ist also inzwischen klar: Eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments gibt es nicht, eine Einigung im Wirtschafts- und Währungsausschuss auch nicht. Hinzu kommt, dass Investigativrecherchen für die Plattform „Follow the Money“ nahelegen, dass die Geschäftsbanken nicht nur wiederholt ihre verständlichen Sorgen artikuliert haben,2Siehe hierzu insbesondere Folgen 5 und 6 des Digitalgelddickichtsdie sie ob des digitalen Euros für ihr Geschäftsmodell sehen. Sondern dass die Bankenlobby ihre Position immer wieder bei den Verantwortlichen zu Gehör zu bringen vermöge, während Argumente bankenkritischer NGOs oder der Verbraucherschutzverbände nicht dasselbe Gehör fänden.

De facto ist nun, statt eine neue Konkretisierungsstufe in der Debatte zu erreichen, alles denkbar offen. Das im weiteren Prozess relevante Personal am Verhandlungstisch wird sich zumindest in Teilen ändern: Berichterstatter Stefan Berger, Schattenberichterstatter Gunnar Beck (AfD), Michiel Hoogeveen (EKR), Gilles Boyer (RENEW) und Chris MacManus (Die Linke) kandidieren zumindest wieder und gelangen womöglich zurück an den Verhandlungstisch. Paul Tang und Henrike Hahn, Verhandlungsführer und -führerin für Sozialdemokraten und Die Grünen/EFA , kandidieren hingegen nicht erneut. Bis es zur weiteren Verhandlung kommt, werden Monate vergehen, mindestens die Grünen/EFA und S&D werden die Stellen an diesem Verhandlungstisch neu zuweisen. Mindestens diese zwei Abgeordneten werden sich neu einarbeiten müssen, aber nach derzeitigen Prognosen weniger Fraktionsstimmen als Verhandlungsmasse in die Waagschale legen können. Aber letztlich sind reichlich Umbesetzungen in der Ausschussarbeit denkbar. Prognosen legen bestenfalls nahe, dass es eher die Gegner eines digitalen Euro sind, die Parlamentssitze gewinnen werden und dass eher bankenfreundliche Positionen Gewicht bekommen als jene, die für finanzielle Inklusion und größeren Wettbewerb auch für Geschäftsbanken argumentieren.

Ob nun Sachzwänge oder strategische Fragen eine erste Stellungnahme verhindert haben, die Konsequenz ist klar: Was der digitale Euro letztlich zu leisten vermag, bleibt ein großes Fragezeichen. Und ob eine Ausgabe 2028 noch realistisch ist, steht ebenso zur Disposition. Eine Positionierung des Währungsausschusses und erst recht des EU-Parlamentes, auch stärkeres Profil der Parteien wäre wünschenswert gewesen bzw. bleibt es weiterhin. So bleibt unsicher, in welche Richtung der digitale Euro sich konkret entwickeln könnte. Konkrete Aussagen aus Brüssel und Straßburg sind derzeit für Monate keine zu erwarten. Und, leider, solange alles im Vagen bleibt, weil die Politik keine Position findet und medial die Debatte eben weiterhin nicht breiter geführt wird, bleibt die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von den destruktiven Verdächtigungen, wie sie die AfD aufgreift, durchdrungen, der digitale Euro sei zur Kontrolle und Überwachung der Bürgerinnen und Bürger gedacht. Es bleibt weiterhin wünschenswert, diesen Nebelkerzen eine informierte Diskussion entgegenzusetzen, die sich mit den Risiken genauso klar auseinandersetzt wie den Chancen. Auch und gerade seitens der Politik.

Zum Dossier Digitaler Euro

Zurück zur Startseite des Blogs

Zum Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors

- 1Siehe hierzu beispielsweise die Themen und Perspektiven, die im jüngst erschienen ZEVEDI-Kurzfilm Follow the [New] Money. Auf den Spuren von Krypto, Karten, Coins und Cash angerissen werden.

- 2Siehe hierzu insbesondere Folgen 5 und 6 des Digitalgelddickichts